「検索上位を狙って記事を書いているのに、なかなか成果が出ない」そんな悩みを抱えるWebライターやブロガーは少なくありません。

私自身、Webライターとして取り組む中で、同じ壁にぶつかり、試行錯誤を重ねてきました。解決の鍵は、「SEOライティングの原則」を理解し、体系的な手順で実践することにあります。

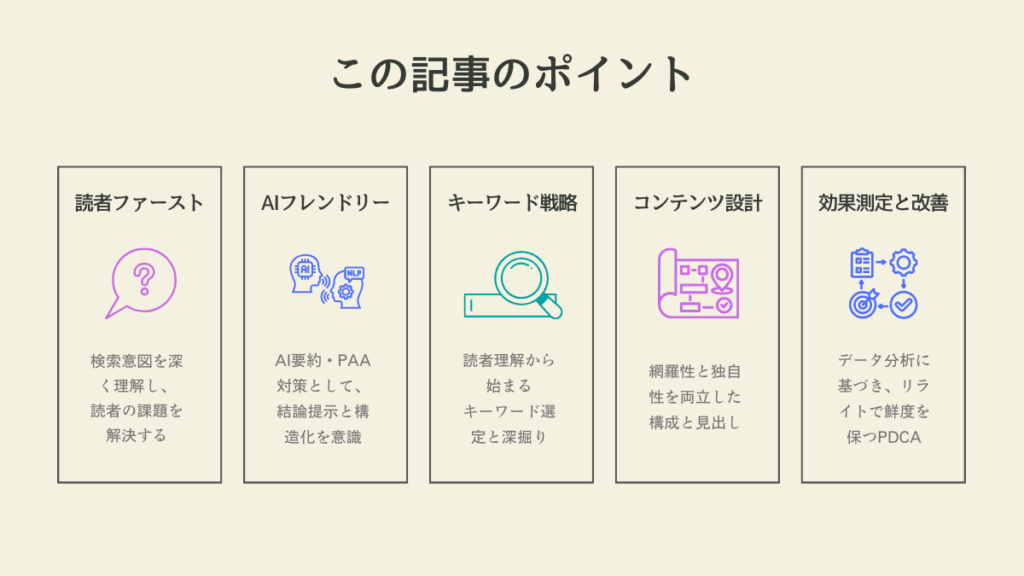

本記事では、SEOライティングの本質から設計、執筆、公開後の改善方法、さらにはAI時代に求められる実践術まで詳しくまとめました。

AI要約(AI Overviews/旧SGE)表示やPAA表示(「他の人はこちらも見ています」)への適切な対策についても解説していますので、正しい手法を学び、あなたのブログや記事を検索上位へと導くためにぜひお役立てください。

【本質】SEOライティングの原則

テクニックの前に、すべての土台となる「SEOライティングの本質」をインストールしましょう。

結論:SEOライティングとは「読者の検索意図に対する最高の答えを、Googleが理解しやすい形で提供する技術」です

SEOライティングの定義は、単に検索順位を上げることではなく、ユーザーの課題を解決し、検索エンジンの評価基準に沿った記事を作ることを意味します。

Googleの理念・使命は、「世界中の情報を整理し、誰もがアクセスでき使えるようにする」ことです。詳しくは、以下リンクにも提示されています。

Googleが掲げるユーザーファーストの大原則に立ち返れば、小手先のSEOが通用しなくなった現代のSEOにおいて何が重要で、求められているかが見えてきます。

【設計】キーワード選定と検索意図の深掘り

記事を執筆する前の設計段階で、すでにSEOライティングの成果は決まると言っても過言ではありません。ここでは、記事の設計で最も重要なキーワード選定と検索意図の確かな理解について見ていきます。

キーワード選定は「読者理解」の第一歩

SEOライティングの出発点はキーワード選定です。単なる検索語のリストではなく、読者の属性や抱える課題、検索動機を知るための入り口と捉えることが重要です。

誰に向けた記事なのかを明確にすることで、適切なキーワードを選べるため、読者の心に響く記事を作成できます。

キーワードの選び方とツール活用法

まずは記事の幹となるメインキーワード(例:「Webライター ブログ」)を決めることから始めます。

- ラッコキーワード

- Googleキーワードプランナー

- 検索結果の関連検索

キーワードを選定するために、まずは無料ツールを使って候補を徹底的に洗い出します。

代表的なツールには、ラッコキーワードとGoogleキーワードプランナーがあります。

ラッコキーワードでは、入力したキーワードに関連するサジェストを一括で取得でき、潜在的な検索意図を幅広く拾うことが可能です。多くの機能が無料で使えるため、手軽に始められます。

また、Google検索で実際の検索結果を確認し、「他の人はこちらも検索」で表示される項目や関連キーワードも記録しておきます。こうしたデータは、競合記事がカバーしていないロングテールワードや複合キーワードを網羅でき、記事構成の土台づくりに役立ちます。

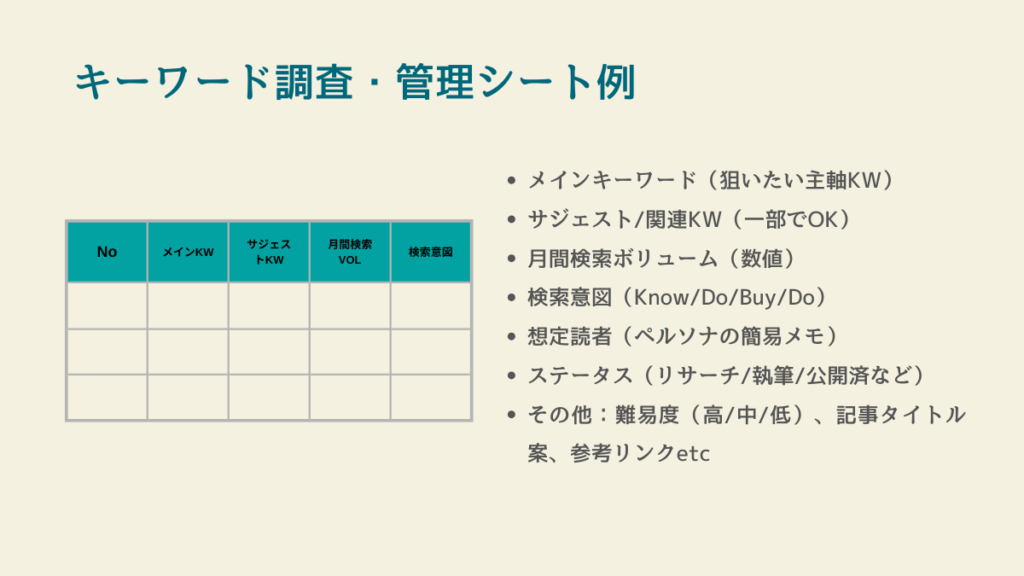

実際に筆者がSEOライティング案件で使っている「キーワード調査・管理用スプレッドシート」を以下に示します。

ツールを使ったキーワードの選定・拡張のやり方は、以下の通りです。

- ラッコキーワード:メインキーワードから「関連語/サジェストキーワード」を網羅的に取得する

- Googleキーワードプランナー:各キーワードのおおよその検索ボリューム(=需要の大きさ)や競合性を調べる

- Google検索の結果:実際の検索画面に表示される「他の人はこちらも質問(PAA)」や「関連性の高い検索」を見れば、読者の具体的な疑問を把握できる

なお、検索上位表示を狙う場合に網羅すべきは「ロングテールキーワード」と言われます。

ロングテールキーワードとは、「Webライター ブログ 始め方 初心者」「Webライター ブログ 収入 目安」といった、3語以上の組み合わせです。

ロングテールキーワードは、検索ボリュームは小さいが競合が少なく、読者の目的が明確なため、仕事の依頼や商品の購買につながりやすい傾向があります。

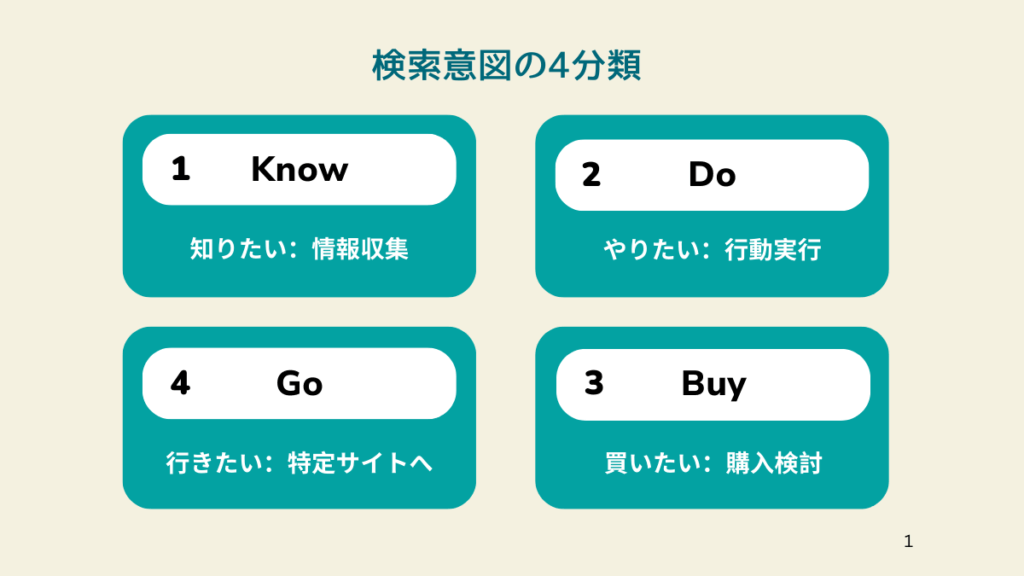

検索意図の深掘り

検索意図とは「検索の目的」である: 読者がなぜそのキーワードで検索したのか、その先にある「知りたいこと」「解決したい悩み」「達成したい未来」を考えることがSEOの本質だと定義する。

読者がそのキーワードで検索する背景や、本当に知りたいことは何かを徹底的に考えます。

- Know(知りたい): 情報を求めるクエリ(例「Webライター ブログ メリット」)

- Go(行きたい): 特定のサイトへ行きたいクエリ(例「エックスサーバー ログイン」)

- Do(やりたい): 何かをしたいクエリ(例「WordPress インストール」)

- Buy(買いたい): 何かを購入したいクエリ(例「WordPress 有料テーマ おすすめ」)

自分の記事がどのタイプに応えるものかを意識するよう促す。

- 顕在ニーズ:具体的な解決を求める検索(例:料金、手順)

- 潜在ニーズ:背景にある悩みや知識不足(例:失敗しない方法、注意点)

潜在ニーズの掘り起こし方を簡単に説明します。

例:キーワード「Webライター ブログ 始め方」

- 検索者の表面的なニーズ(顕在ニーズ)は「(ブログを開設する)手順を知りたい」

- 潜在ニーズ(深層心理)は「本当に仕事の受注につながるの?」「スムーズに開設できる?」といった不安や期待

潜在ニーズにまで応えることが、読者の満足度を高め、競合との差別化につながります。

競合分析と差別化:網羅性と独自性をどう両立させるか

検索上位を狙うには、まず競合記事の共通点を洗い出し、構成や情報量、使用されている画像の傾向を把握します。

基本的には、競合上位ページが扱っているトピックは、基本的にすべて盛り込む方向で設計を組み立てていきます。

そのうえで、競合記事に不足している体験談や具体例、独自データを補強し、書き手の独自の要素を明確に盛り込むことで、他記事との差別化が可能です。

2025年のトレンド:AI要約(AI Overviews/旧SGE)対策とPAA分析

AI要約(AI Overviews/旧SGE)は、検索結果のトップにAIによる要約の表示です。現在は、自動的にAI要約が検索画面に表示されるデフォルト仕様となっています。

そのため、AIに適切に情報を提供するためには、記事の見出し自体がAIに引用されやすい、簡潔でわかりやすいことがより重視されます。「〜の方法」「〜の理由」のように、問いに対する答えが明確に分かる見出しが好まれるでしょう。

また、「他の人はこちらも質問(PAA)」という項目も重要です。検索画面の中盤に表示されるQ&A形式の項目を分析することで、Googleが重要と判断している疑問やトピックを正確に把握できます。

【構成・執筆】SEOに強い記事を書く技術

記事の骨格構築と肉付けを行うための、実践的なポイントを紹介していきます。

クリック率を上げるタイトル・導入文

クリック率を最大化するタイトルを付ける必要があります。また、導入文の仕上がりによって、読者が読み続けるか、離脱するかが変わります。

タイトル作成に役立つテクニック「4Uの原則」

広告コピーやメルマガの件名などでも用いられる4Uの原則を用いることで、視認性の向上につながります。

- Urgent(緊急性)

- Useful(有益性)

- Unique(独自性)

- Ultra-specific(超・具体性)

例えば、「Webライター ブログ 受注」で検索する読者は、今すぐ案件獲得につながる情報を求めていると想定されます。

そこで、ニーズを満たす記事に「今すぐ実践できる!Webライターがブログで受注を増やす3つの方法」というタイトルを付けることで、UrgentとUsefulを満たせるためクリック率の向上につながります。

タイトルはSEOの最重要項目であり、検索結果で最も目立つためクリック率(CTR)に直結します。キーワードを前半に含め、読者が得られるメリット(ベネフィット)を数字などで具体的に示すことが重要です。

読者を離脱させない導入文を作る「PASONAの法則」

- Problem(問題提起)

- Affinity(共感)

- Solution(解決策提示)

- Offer(提案)

- Narrowing down(限定化)

- Action(行動喚起)

法則に沿った導入文は、読者の興味を惹きつけます。

例として、「SEOライティング ブログ」と検索する読者の悩みは、「記事が検索で上がらない」ことだと考えられます。

そこで、導入文で「思うようにアクセスが伸びない」という問題(Problem)を提示し、「私も同じ経験があります」とAffinity(共感)を示します。そこから、「でも〜〜によってアクセスアップを実現しました」という解決策(Solution)を提示すれば、自然と本文へと引き込むことが可能です。

SEOに強い見出しと本文の作り方

見出し(h2/h3/h4)の役割は、読者への道しるべです。見出しを読むだけで記事の全体像が掴めるように、内容を要約した言葉を使うことが重要です。

自然なキーワード配置

メインキーワードや関連キーワードを、不自然な羅列を避けて配置することは、上位表示の基本的なコツとされています。

また、自然なキーワードの配置が守られていれば、Googleが記事構造を理解する手助けとなります。

読者の悩み解決(結論ファースト)

結論ファーストの原則とも言えますが、読者の悩み解決を優先します。

読者は答えを知りたがっているため、見出しの直後でまず結論を述べ、その後に理由や具体例を解説するPREP法が一般的です。

信頼性を高めるE-EATと出典・一次情報の引用

- E-EAT(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識した構成

- 一次情報の発信

- 権威ある情報源の引用

- 運営者情報の明記

- 専門用語の言い換え

E-EATは、Googleがコンテンツの質を評価する上で最も重視する概念です。

E-EAT

・経験(Experience):体験談や事例の活用

・専門性(Expertise):専門的な情報・データ引用

・権威性(Authoritativeness):専門家や業界の権威ある出典

・信頼性(Trustworthiness):正確な情報、引用元明示

書き手自身が体験したことや実践した結果(アクセス数の推移など)をスクリーンショット付きで示す、といった方法がE-EATに貢献します。

また、公的機関の統計データやブログサーバーの公式サイト、Googleの公式ブログなどを引用すれば、記事の客観的な信頼性を担保できます。

さらに、「この記事は、〇〇という経験を持つ私が書いています」というプロフィールにより、情報の責任の所在を明らかにすることは読者にとって有益であるため、Googleの評価にもつながります。

WordPressやSEOなどに関する専門用語を使う際は、初心者にもわかる平易な言葉で補足説明を入れるか、比喩を使って解説する必要があります。

チェックリスト:執筆時に守るべきルール

- 文章のコピー&ペーストはNG

- 専門用語や省略語は避ける

- できるだけ簡潔に書く

- 同じ語尾の連続は2回まで

- 人を不快にする表現を使用しない

- ダラダラと長くしない;冗長表現を避ける

- 引用する際は引用元を明記する

- 二重表現を使用しない

- トンマナ(トーン&マナー)を統一する

- 省略語はできるだけ使用しない

- 表記ゆれがないようにする

- レギュレーションを遵守する

- 季節感の出る表現に注意する

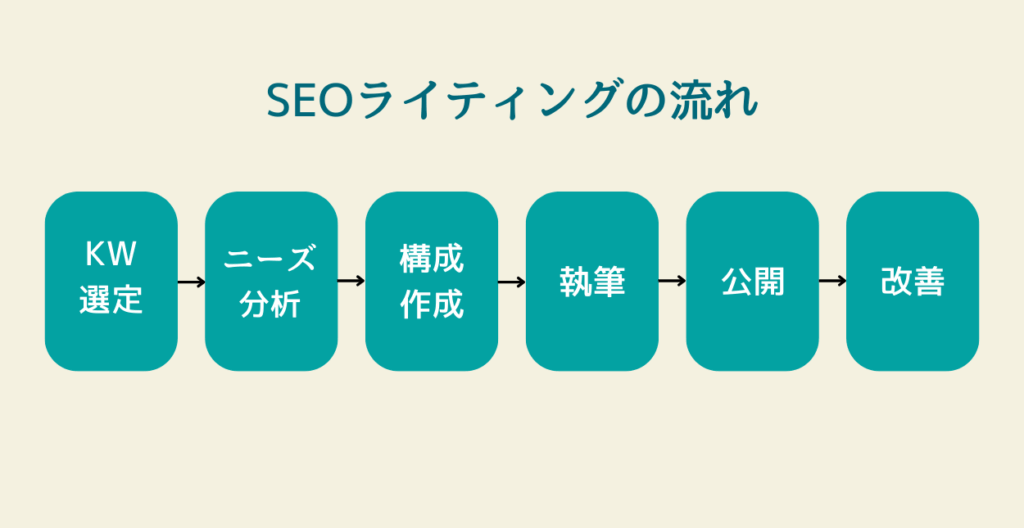

図解まとめ:SEOライティングの流れ

【公開後】記事を育てるSEO改善

サーチコンソールで見るべきデータ

記事を公開したら終わりではなく、検索データをもとに記事を育てる工程が重要です。

Googleサーチコンソールを使えば、以下のような情報が確認できます。

- 表示回数(Impressions):検索結果に表示された回数。

- クリック率(CTR):表示数に対してクリックされた割合。

- 平均掲載順位:検索結果での順位の平均。

- 流入クエリ:どんな検索語句から流入しているか。

これらの指標を見ることで、「狙ったキーワードで上位に来ているか」「検索意図に応えられているか」を把握できます。

リライトで順位を伸ばす手順

公開後1〜2ヶ月経っても順位が安定しない、あるいは10〜20位にとどまっている記事は、リライトのチャンスです。以下に、リライトのおおまかな判断基準とやり方を示します。

| 考えられる原因→ | →有効な改善策 |

|---|---|

| 表示数があるのにCTRが低い | タイトルや導入文の見直しと改善 |

| 平均順位が11〜20位に停滞 | 見出し不足や解説の浅さを補強 |

| 流入クエリと本文の内容がずれている | 新しい見出しを追加 |

| 情報が古くなっている場合 | 最新データや事例の追記 |

上記に加えて、競合記事の情報も分析し、リライトすることで順位の向上やアクセスアップが狙えます。

チェックリスト:記事改善チェックリスト

リライト時に確認すべき基本のチェックリストです。

- 読了後の行動(問い合わせ・関連ページ閲覧)につながっているか?

- タイトルは検索意図と合致しているか?

- 導入文は読者の「知りたい」に即答できているか?

- 見出し構成に抜けや重複はないか?

- 最新情報やデータが反映されているか?

- 内部リンクで関連ページに誘導できているか?

- 図解・表・イメージを入れているか?

公開直後は大きな順位変動が起こりやすいため、最低でも数週間〜1ヶ月はデータを観察し、改善点が見えてきた段階で部分的に修正を加えると良いでしょう。

【AI時代】AIを活用するSEOライティング術とは?

AIライティングの限界とリスク

AIで生成された文章は便利な一方、情報の正確性に欠けることがあり、誤情報が混入するリスクがあります。

また、多くの人が同じように利用するため、記事が似通ってしまい、独自性を失いやすい点も課題です。

Googleは人間による検証や独自要素を重視しており、AI出力だけでは十分な評価を得られない可能性が考えられます。

必ず事実確認と独自の体験談や分析を加えることがリスク対策として重要です。

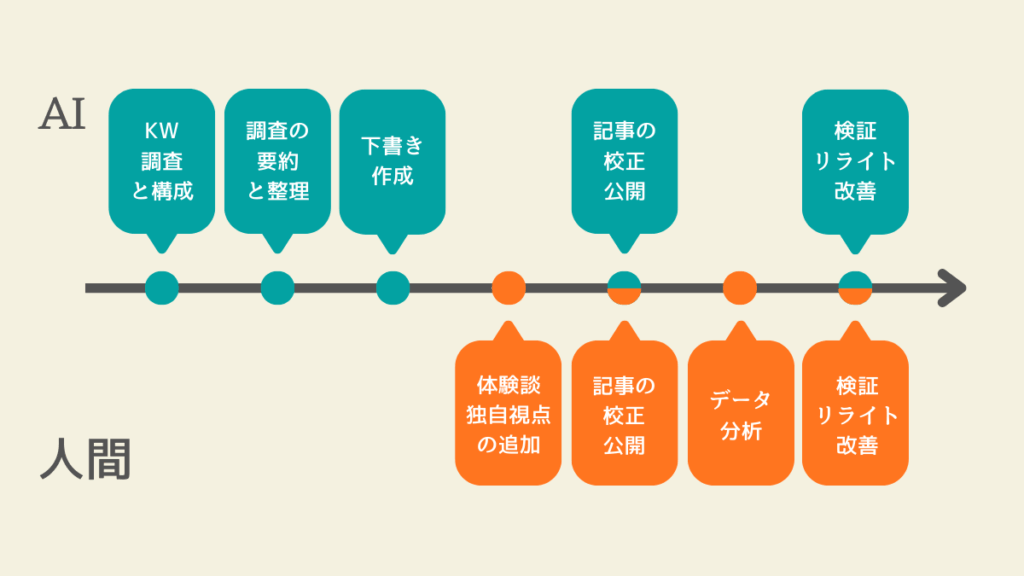

AI下書き→人間リライトのハイブリッド手法

- 【AI】キーワードリサーチ・構成案

- 【AI】リサーチ内容の要約・整理

- 【AI】下書き生成

- 【人間】リライト・体験談や独自視点の追加

- 【人間/AI】記事の校正・公開

- 【人間】データ分析

- 【人間/AI】検証・リライト・改善

キーワードリサーチから構成の提案、検索意図や競合記事の特徴まとめ、記事のたたき台作成まではAIに大部分を任せられます。

人間によるリライトの段階で体験談や独自視点を加え、読者にとって価値ある形に修正します。

記事の公開前には、AIを使って誤字脱字や日本語のねじれを効率的にチェックできます。

公開後は、サーチコンソールで記事の成果を計測、分析し、追加修正を実施すれば、継続的な向上が実現します。

AIが生成した文章をそのまま使わず、事実確認を行うとともに、自身の経験と感情を乗せた「自分の文章」として書き換えるプロセスが必要です。

まとめ

SEOライティングの本当の目的は、読者の検索意図に応えることに他なりません。

具体的な方法はあれど、絶対的な正解はなく、Googleの理念を理解した上で読者に真摯に向き合い、記事の改善を続けるという姿勢こそが重要です。

Webライターとしての未来は、AIを恐れるのではなく、AIには書けない「あなただけの価値」を追求することで開かれるものです。

まずはこの記事で学んだことを活かして、1記事書くことから始めてみませんか。

よくある質問FAQ

- SEOライティングを体系的に学ぶには?

-

基礎のGoogle理念やE-EATを理解し、検索意図の分析や記事の執筆、改善の一連のサイクルを繰り返すことで、実践を通して体系的に学習できます。書籍や実案件で学ぶと理解が深まります。

- SEOライティングの効果測定方法は?

-

サーチコンソールやアナリティクスで順位・CTR・流入数を追跡し、改善前後を比較しましょう。成果の推移を定期的に記録し、分析・検証・改善に取り組むことが重要です。

- SEOライティングはAIを使っても効果がある?

-

はい、確かにAIはリサーチや下書きに役立ちますが、人間の体験や独自の視点は不可欠です。AIを補助として活用することで、作業効率と記事の質を両立できます。

コメント